三亞市住建局市政維護應急中心負責人陳一仁的手上,一份易澇點的數據變化值得尋味。2013年,三亞全市易澇點多達27處,2016年12月,僅剩5處。

81.5%的降幅,印證三亞一年多來推進海綿城市的階段成果。臨雨看“海”、逢雨必澇的尷尬已有了顯著的改觀。

超前理念、細致規劃、精品建設,在城市轉型升級的探索征程中,經過一年多來“雙修”實踐,三亞打造出實現綠色循環的城市標本。

海綿城市革新理念

馬路成“河道”,汽車變“小船”,行人在“捉魚”,這是三亞人過去對城區逢雨必澇的戲謔。

近30年來,城市的快速擴張,改變了原有的自然基底和水文特征,突襲的暴雨卻依然故我地沖刷著這座“水泥城市”。

“逢雨看海”的窘境,如何破局?

一座城市對一場大雨的吸收力,恰恰從一個側面反映了基礎設施的完善力。而這張“考試卷子”,三亞作答得有些尷尬。

同樣為此尷尬的不僅是三亞。住建部曾對全國351座城市進行統計,發生內澇城市的比例高達62%。“城中看海”的狀況從表面上看反映的是排水能力,而深層次上則檢驗著一個地區的規劃格局是否科學、前瞻、可持續。

城市骨架的拉伸,改變著中國大地的景觀。高樓鱗次櫛比,商圈從點成面,短短幾十年,三亞這一昔日南國的邊陲漁村變身時尚都市,“城市通病”亦隨之而來:公共基礎設施薄弱、地下管網匱乏、建設質量粗糙……原本以優質自然環境而興的三亞,面臨著農田濕地銳減、水體污染、內澇多發等現實難題。

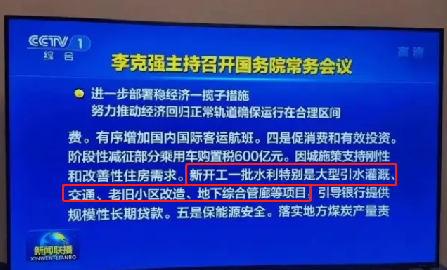

怎么辦?在三亞尋求解題時,住建部支持開展的海綿城市建設,為三亞帶來了頂層設計的引領。

“早期城市規劃的不足、雨水排水管網標準偏低等,是城市內澇的根子。”中國城市規劃設計研究院高級規劃師范嗣斌指出。

更讓三亞困頓難解的是,河海互通、依水而筑的三亞,因特殊的氣候條件,使得城市“逢雨必澇”“澇后必旱”的困境輪番上演。

2015年1至5月份,三亞降雨量相對常年減少92.7%,致使2萬多居民出現用水難,農作物受災面積2.1萬多畝,經濟損失高達1.3億元!水生態如何修復?必須依靠海綿城市建設,讓三亞一點點、一步步變得“會喝水”。

痛則思變,變則通達。三亞倡導順應地區實際,尊重自然,生態優先的海綿理念,亟待遵循這一理念變革,開啟一場城市環境治理的“暴風驟雨”。

精準布局根治水患

三亞深知,要使水體真正做到凈化、暢通、匯流,實現綠色循環,恐怕不是管道擴容那么簡單。

“把有限的雨水資源留下,自然積存、自然滲透、自然凈化,既減輕了城市排水壓力,又補充了地下水資源。”由排到蓄,住建部的海綿建設思路成為三亞的指引。

知名景觀學家俞孔堅教授在“大腳革命”中倡導一種“低影響開發建設”理念,就是對現有的山、海、河進行修復式開發建設,融生態修復于規劃之中,真正找到致病內因,還原一個精品城市。

三亞先行“探路”。邀請50多名專家進駐三亞,將海綿城市建設的藍圖逐一鋪開;選派住建、規劃、水務、園林相關干部組成學習小組遠赴新加坡考察,擴展視野,吸納城市改造經驗。解決“水缺、水憂、水患”是重點中的重點。

除根,精確布局,精準施救。

圍繞城市“喝水”的問題,三亞以“海綿”建城,將20.3平方公里的中心城區作為重點,引入德國漢諾威技術,針對道路、公園、學校進行“海綿化”改造,相繼完成海綿設施、海綿型道路、河道綜合整治、生態濕地、污水管網和污水處理廠等六大類219個項目的建設。

善于在景觀建設中做文章的三亞,運用海綿化的理念,讓“綠色道路”“花園學校”以及“蓄水公園”,紛紛融入城市景觀的打造中去,強化“海綿體”地磚、生態樹池的滲透與植草溝的引流功能,促進雨水收集、凈化、調蓄與回用,實現河道暢通、水系相連,進一步提升城市蓄水防澇能力。

11.7萬平方米受損山體修復、15公里的海岸帶整治、4萬多株補植的紅樹林重現,城市越來越多的地方都有了“海綿”和“管廊”的存在。

綠色循環成效初顯

一年多的“海綿化”實踐,“吸水”成效如何?

綠色循環的成效,在三亞市第十小學孩子們悅耳的歡聲中給出了答案。

“海綿”之力,體現在城市景觀效應的提升上。“泥地”變成了“寶地”,4600多平方米的空地過去一遇雨天泥濘不堪,如今,在“海綿化”改造下變成植物的樂園、孩子的天地。

“雨水花園”中,鳳凰木、長葉馬府油、芒果樹植物在如絲細雨的潤養下鮮翠欲滴,池塘中的小烏龜、魚兒等生物悠然徜徉,生態與觀感上的完美結合,為“海綿化”功能做出詮釋。

“經過改造,遇降雨天氣,通過屋頂排水、雨水徑流,以及透水混凝土鋪裝的路面,花園可以‘吸收’超過90%的雨水。”該項目設計單位負責人劉雙欠表示。

“海綿”之力,呈現于群眾與日俱增的幸福感中。2016年10月,臺風“莎莉嘉”過境,人們驚嘆,海綿城市建設啟動后,令曾經“遇雨成海”的三亞少了內澇。不少市政建設保住了,出行的群眾少了焦躁。

鳳凰路上,沿街植被就是一個個蓄水池,通過幾棵樹甚至幾十棵樹,共做一個大樹池,排水能力怎不增強?

“不光升級地下管網、排水排污管道,鳳凰路上還新建10個植草溝、過濾池、蓄水池等組成的蓄水模塊,儲水總量可達1670噸。”三亞市園林局相關負責人說。

按照規劃,三亞將實現2020年城市建成區50.6%的面積、2030年城市建成區84.1%的面積達到海綿城市建設要求。項目建成后,試點區域內年徑流總量控制率不低于70%,實現“小雨不積水、大雨不內澇、水體不黑臭、熱島有緩解”。

實踐一年有余,“海綿理念”已深入人心。市區間,濕地、公園以水串聯,形成“一河九園”生態體系,“水上森林”盡展蓄水、凈水循環功能;樓宇中,屋頂、陽臺、立面,逐步生態共享,鋪上綠植、種滿鮮花,花鳥共生。

海綿城市的建設實踐,讓城市有水流淌、林木有水潤澤、生靈有水滋養。海綿城市帶來了城市的蛻變,詩意山水中,響起那返璞歸真的歌謠……

來源:中國管道制造網

發布時間:2016-12-09 09:37:46